为深入学习贯彻党的二十大精神,传承红色基因,赓续精神血脉,人文学院2024党支部以“学思践悟,薪火相传”为主题,利用寒假时间,精心组织了主题党日活动。

本次活动旨在通过多样化的红色文化学习形式,引导党员同志坚定理想信念,厚植爱国情怀,汲取奋进力量。活动形式丰富多样,党员同志可根据自身兴趣与条件,选择以下任意一项开展学习:阅读红色经典书籍,学习革命先烈英雄故事,感悟他们的崇高精神;参观红色景点,实地感受革命先辈的奋斗历程;或观看红色影视剧,重温革命年代的峥嵘岁月。

活动一经发布,党员同志与入党申请人积极参与,并于2025年2月20日在线上召开了学习心得交流会,以下分享部分同学的心得体会。

参观红色景点

冯子慧:

我参观了昆嵛山革命纪念馆,该纪念馆介绍了第一届至第三届胶东特委在昆嵛山成立的过程,以及党组织的发展历程,详细展示了1935年胶东特委领导的“一一·四”武装暴动,包括暴动的背景、经过和影响,讲述了暴动失败后,于得水等人带领幸存人员在昆嵛山区坚持斗争,创建红军游击队,开展游击战争的事迹。参观昆嵛山革命纪念馆,仿佛穿越时空,触摸到那段波澜壮阔的革命岁月。先辈们的英勇无畏、坚定信念令人动容,更激励着我们珍惜当下,传承红色基因,为祖国的繁荣富强贡献力量。

图1 冯子慧摄于昆嵛山革命纪念馆

鱼淼:

我利用寒假时间,参观了武汉中共中央机关旧址纪念馆和八七会议会址纪念馆。对于我来说,这是一次深刻的思想洗礼和道德教育。通过实地学习,我更加直观地感受到中国共产党在革命初期的艰难历程、曲折发展,也彰显出一代共产党人的伟大精神。

作为中国共产党早期革命活动的重要历史见证地,陈独秀、蔡和森、瞿秋白、周恩来、毛泽东等数十位党的重要领导人曾在武汉中共中央机关旧址居住或从事革命活动。在这里,革命先辈坚定的理想信念和不屈不挠的奋斗精神深深触动了我。八七会议会址则让我深刻认识到党在危急关头如何果断调整策略,确定实行土地革命和武装反抗国民党反动派的方针,毛泽东同志在会上提出了“枪杆子里面出政权”的著名论断,为革命指明了方向。大量的文物、照片和历史资料,让今日之我们能够重见那段光辉历史。

这次参观让我更加珍惜今天来之不易的和平与发展环境,也让我深刻认识到作为新时代青年所肩负的历史责任。我们要继承和发扬革命先辈的光荣传统,坚定理想信念,努力学习,积极投身于中国特色社会主义伟大事业,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

图2 鱼淼摄于武汉中共中央机关旧址纪念馆和八七会议会址纪念馆

吴文静:

在寒假期间,我和社区党支部一起参观了酒泉烈士陵园。烈士陵园内庄严肃穆,放佛在无声诉说着过往的英雄事迹。纪念碑上“革命精神长在”“先烈业绩永存”的字样,如同一道道历史的烙印,让人肃然起敬。在烈士陵园中,我和社区的老党员一起擦拭了1949年以来在剿匪战斗、抗美援朝、对越自卫反击战等战役中英勇牺牲的204位烈士的墓碑。每一块墓碑背后,都是一段可歌可泣的故事。特别是那些无名烈士,他们虽然没有留下名字,但他们的精神长存于世,永远值得我们缅怀。此次参观,让我深刻感受到和平的来之不易,也更加坚定了为国家繁荣富强而努力奋斗的决心。烈士们的英勇事迹,是我们宝贵的财富,激励着一代又一代人为实现中华民族的伟大复兴而不懈努力。作为一名党员,在今后的学习和生活中,我要更加严格要求自己,积极为大家服务,还要不断提高学习能力,为社会发展贡献自己的力量。

图3吴文静摄于酒泉烈士陵园

李斌:

本次假期,我在去往河北平泉的时候,参观了泽州园烈士陵园。平泉县位于河北省东北部,是冀辽蒙三省交界处,也是我家乡的隔壁县市,自古以来就是交通要冲和军事重地。解放战争期间,平泉是保卫承德的前哨、发生了两次承德保卫战。在其地瞻仰,我深深地被革命前辈的革命乐观主义精神和牺牲精神所感染,希望能把这份精神传承下去。

图4 李斌摄于泽州园烈士陵园

观看红色影视剧:

于秀博、袁端阳、李心如、向昊斐等几位同学重温了《觉醒年代》,大家在交流会中分享各自的心得体会。

图5 电视剧《觉醒年代》

于秀博 :

“我的辫子是有形的,顶在头上,你们的辫子是无形的,藏在心里。”在内忧外患、积贫积弱、西方思潮奔涌起伏的年代里,被认为是顽固守旧派的辜鸿铭在北大发表了振聋发聩的演讲,这位学贯中西、精通9国语言、获得13个博士学位的大儒反对全盘西化的激进做派,并在其中窥见隐藏至深的民族自卑感。他说中国人身上有一种其他民族都不具备的“温良”——博大、淳朴、深沉,这种温良并非懦弱,而是力量。辜鸿铭志在守正而非守旧,民族的血性恰恰在于民族自身,有这种强大文化软实力作根基,我们才得以在这百年变局中保持民族精神,走出中国自己的革命与发展道路。如今我们自己的人工智能、通信技术、新能源甚至电影工业都在逐步走向国际领先地位,保持这种独立自强的劲头,是时局所促,更是民族自信的内在要求。

袁端阳:

《觉醒年代》最动人的地方,是把历史课本里的铅字变成了会疼会笑的活人。陈独秀在北大演讲时衬衫领子总歪着,李大钊给长辛店工人上课前会紧张得搓手,鲁迅写完《狂人日记》瘫在满地稿纸里傻笑。这些细节像针尖刺破历史的油膜,让百年前的理想主义者重新有了体温。

从前总把"觉醒"想象成电光火石的顿悟,看完剧才明白觉醒是持续发炎的伤口。辜鸿铭拖着辫子与胡适辩论时,张丰载举报陈独秀时,每个新旧撕扯的瞬间都在提醒:觉醒不是终点,而是永远在路上的状态。那些被我们供奉在神坛上的先驱者,原来也曾在深夜里枯坐,在理想与现实间反复煎熬。

最震撼我的不是热血沸腾的演讲,而是毛泽东抱着《新青年》在雨中奔跑的镜头。泥水溅脏了书页,青年却把杂志护在怀里,这个动作让所有关于理想的宏大叙事,突然有了触手可及的温度。原来我们至今仍在奔跑,只是怀里换成了不同形状的光。

图6 袁端阳同学观看电视剧《觉醒年代》

赵静媛、吉布吉达同学观看了电影《长津湖》。

赵静媛:

作为一部历史电影,该片以抗美援朝第二次战役中的长津湖战役为背景,通过镜头及电影艺术语言,《长津湖》在自身独立完整的故事线之外,精巧地补充连贯了几部经典之作,将历史的拼图楔成一个整体,让观众得以细化理解继往开来的整个因果逻辑。观看《长津湖》让我深刻体会到革命先辈们在极端恶劣环境下的坚韧与智慧。影片中,志愿军战士面对严寒和强敌,展现了顽强的战斗意志和卓越的战术素养。作为党员,我们要学习这种不畏艰难、勇于担当的精神,将之运用到实际工作中,脚踏实地,迎难而上,为实现党的目标和人民的福祉贡献自己的力量。

图7 电影《长津湖》

吉布吉达 :

《长津湖》是一部震撼人心的红色影视作品,它以真实的战争场景和生动的人物刻画,展现了抗美援朝战争中志愿军战士们的英勇无畏和崇高精神。影片中,战士们在极其恶劣的环境下,凭借顽强的意志和坚定的信念,与敌人展开了殊死搏斗。这种舍生忘死、保家卫国的精神深深感染了我。作为一名党员,我深刻感受到革命先辈们的伟大,也更加坚定了自己的理想信念。在今后的工作和生活中,我将以他们为榜样,努力克服困难,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

阅读红色书籍:

孙逸格、刘献锋同学阅读了《红星照耀中国》。

孙逸格:

《红星照耀中国》是西方记者对中国共产党和红军的第一部采访记录,也是新闻史和报告文学史上里程碑式的作品。书中不仅记载了大量有关中国红军和苏区,以及毛泽东等革命领导人的第一手资料,而且深入分析和探究了"红色中国"产生、发展的原因,对中国共产党和中国革命做出了客观的评价。由于其对史的权威记录,以及对历史趋势的准确预见,本书成为风靡全球的经典名著。20多岁,一个青春飞扬的年龄,有大好的时间可以挥霍;而在那个战火纷飞的年代里,却有一位意气风发的20多岁青年写出了轰动世界的报告文学《西行漫记》,他就是中国人的美国朋友﹣﹣埃德加·斯诺,《红星照耀中国》是美国著名记者埃德加·斯诺的不朽名篇,这部作品中文又名《西行漫记》。是美国记者埃德加斯诺上世纪30年代,实地体验陕北解放区纪实新闻稿小说。以"华尔街体"写作方式,局外人的视角写出了当时陕北红色中国地貌、人情、制度和领导人的许多细节,里面有关领导人的生活、战斗经历很鲜活动人,有说服力。斯诺作为一个西方记者,客观并且真实的记录不了长征时期中国革命和中国共产党。这部作品是一篇报道性文学,斯诺将其自身实地进行的采访,所见所闻甚至是所想所感,向更多的人讲述了这一时期的中国历史。《西行漫记》在当时中国产生的影响超越了世界任何一个国家,进步青年辗转传抄,把《西行漫记》看作身家性命一般,怀揣梦想奔赴延安。

图8 图书《红星照耀中国》内页

刘献锋:

重新翻开《红星照耀中国》一书,又是一次震撼心灵的难得体会。阅读此书如饮甘泉,它不仅仅是一段历史的回顾,更是一次精神的洗礼,仿佛穿越时空,与那些英勇的红军战士并肩作战,感受他们坚定的信念和无私的奉献。通过重温此书,我对信仰的理解又更深一层。它让我明白,作为一名共产党员,无论面对怎样的困难,只要心中有光,就能照亮前行的路。

李小瑞:

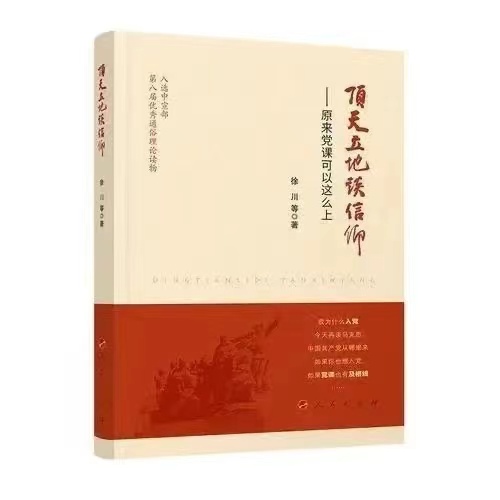

《顶天立地谈信仰——原来党课可以这么上》这本书以其独特的视角和生动的讲述方式,为广大读者尤其是青年读者提供了一堂别开生面的党课,将原本枯燥的党课内容变得鲜活起来,引发了众多读者的共鸣和深刻思考。

作者活用当下的流行语来打比方、举例子、讲故事,在描述中国共产党时,将党赞誉为史上最牛创业团队,另辟蹊径描绘党成立之初的艰难图景和筚路蓝缕的“创业”历程;以热播电视剧的经典台词和剧情内容,帮助党员学习党纪党规中的“问题”和“规矩”,生动地为青年人普及党的纪律和规矩。把抽象理论转化为具体事例,把理论叙事转化为生活叙事,让“有仙气”的思想“接地气”,以话语同频引发受众思想共振、情感共鸣。书中不仅有对党的理论的深入解读,更有对青年一代的殷切期望,鼓励他们树立正确的信仰,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

信仰,本就扎根于人类历史与现实生活,是实实在在的精神支柱。从历史看,信仰的力量惊心动魄。革命战争年代,先烈们为共产主义信仰,毫不犹豫地献出生命;和平建设时期,志士们以服务人民为信仰,默默奉献助力国家繁荣。这些事例,鲜活地证明信仰是强大的驱动力,能让人超越自我,冲向伟大目标。这让我深知,信仰之力无穷,能让人在绝境中保持顽强意志,战胜一切。也正因无数有信仰之人,国家才走向繁荣。信仰既是心灵寄托,更是行为准则。有信仰,才能在复杂世界不迷失,遇挫折仍乐观前行,明确人生价值并努力追求。

图9 图书《顶天立地谈信仰——原来党课可以这么上》

以上内容是对人文学院2024党支部寒假主题党日活动的总结。尽管受篇幅限制,未能展示所有党员同志和入党申请人的学习心得,但每一篇文字都凝聚着大家对红色文化的深刻思考与真挚情感,彰显了新时代青年的爱国热情与责任担当。

作为新时代的青年党员,我们更应铭记革命先辈的奋斗精神,坚定理想信念,脚踏实地,求真务实,在时代的洪流中勇担使命,为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。让我们以愚公移山的志气、滴水穿石的毅力,步履不停,在学思践悟中传承红色基因,在薪火相传中书写时代篇章。人文学院2024党支部的青年们,将继续在奋斗的路上坚定前行,用实际行动将宏伟目标变为美好现实!